等级6,积分28152

等级6,积分28152

蚂蚁、拐杖、纽约和达利

“蚂蚁使我感到恐怖。那些恶魔般使我感到恐怖、以及天使般使我感到高尚的都被画在作品中。……某日我捉一只小蜜蜂放在衬衫里,隔日倒一盒被磷光水照亮的蚂蚁在眼睛上。有时我什么也不做。”

——达利

在自传《达利的秘密生活》(1942年)中达利自述蚂蚁和拐杖涉及幼年时对“腐烂”的早期觉醒。某日清晨,他在阁楼玩耍时发现一支拐杖,“拐杖以其出乎寻常的人性压倒了其它一切物品”,他感到如皇杖般威严。随后他在鸡笼上发现了刺猬的尸体,那只宠物刺猬已经失踪了一周,只剩下正在腐烂的一团糟乱。他用拐杖的尖端小心挑起了刺猬,却被蠕动的蛆虫吓得丢下拐杖落荒而逃。尽管心中饱受拐杖“被玷污”的困扰,他还是捡回来并将脏的一头浸在磨坊的水渠中“净化”。他写道:“从此那支无名的拐杖一直跟随我并将随我至末日来临,它是既死亡也是复苏的象征!” 蚂蚁则是衰变和分解的符号。年幼的达利看到被蚂蚁残食和分解的昆虫,除了壳什么也没留下,感受到迷恋和排斥的复杂纠结。作品中的群蚁象征死亡和腐朽以及强烈的性欲,是对人类进行生命无常的提醒。

《达利的秘密生活》插图,1942年

蚂蚁的形象出现在很多达利作品中,最著名的例子是1929年的超现实主义电影处女作《一条安达鲁狗》(图1)。影片中一只手扭动门把手,当手掌摊开时,一群蚂蚁进出于掌心的一个黑洞。这个富有想象力的镜头是使《一条安达鲁狗》名垂电影史的重要细节之一。试想当人们用尽不可替代的土壤资源,蚂蚁正是土壤中最后的生命,这使得蚂蚁成为达利最有寓意的象征符号之一。

(图1)《一条安达鲁狗》(1929年)

达利对蚂蚁的着迷来自于他那独特的视角。他的眼睛似乎可以放大任何最微小的细节,很少有人能够超越他对细节的艺术再现力。早期他热衷于绘制半旱的西班牙安普丹地区的巨蚁,把它们放进特制的双层眼镜片中。这些强悍的巨蚁引人注目,达利用它们捕捉观众的注意力和反应,留下不可磨灭的印象。然而值得注意的是,如这幅精致的《超现实主义》所示,到了二十世纪中后期,作品中的巨蚁消失了,取而代之的是幼细的城市蚂蚁。因为作此画时达利居住在纽约,在圣瑞吉斯酒店号称达利宫殿的1601号房间里操控双层眼镜片中的巨蚁显然有实际的困难。他只好在第五大道布伦塔诺书店的窗沿上寻找蚂蚁,当这些敏感的小精灵从视野中逃脱时,他不得不承认他的“特异视觉”也有局限性。

(图2)萨尔瓦多・达利 (西班牙,1904-1989)

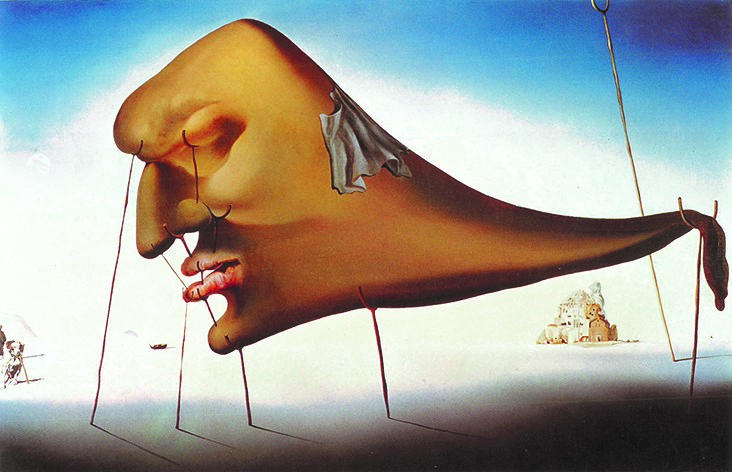

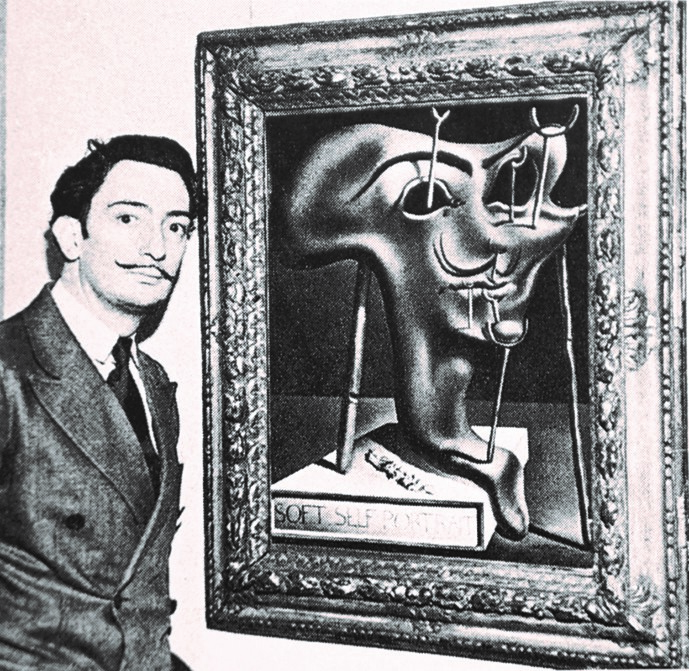

画中另一个重要的象征元素是拐杖。拐杖是持续达利一生的重要创作语言之一,三十年代起直到八十年代临终前他在绘画中一直频繁使用拐杖符号,他那标志性的胡子也有越来越接近拐杖造型的趋向。在《超现实主义小词典》(1938年)中,达利如下定义:“拐杖是笛卡尔哲学派生出来的木头支撑,一般用来作为柔弱结构的软支撑。” 拐杖明示了虚弱和残障,同时又是充满智慧和艺术的道具,支撑无法自立的身体,赋予突破自身局限性的能力。达利的拐杖首先是现实的象征,是超现实的幻想在现实世界中的地锚,对生活中的不足给予支持,相对于物质,这种支持更侧重于情绪和精神的层面。画面中拐杖常用于支撑被夸大的头部/性器,因为头部/性器是对能量的隐喻;它也是传统的象征,以坚持人类必要的价值观,嘲弄腐败的社会。通过对能量的歌颂,达利的拐杖通常显示出严肃性和权威性,表现出某种近乎傲慢的确性态度。(图3,4)

(图3) 睡眠,1939年

(图4) 达利和《柔软的自画像和培根》 1941年

(图5) 《超现实主义》,设色纸本,1965年

《超现实主义》是一幅值得用放大镜仔细欣赏、每看必有新发现的杰作。远山延绵衬托出无际平铺的沙漠,蚂蚁身下的阴影令人感受到刺目的阳光,干渴的地面在焦灼中龟裂,巨人的头像从裂缝中升起,眼帘低垂像在默思或祈祷,一支拐杖撑起脑中沉重欲坠却瞬间迸发的思想,食蚁兽般蠕动的长舌探出滑腻的欲望触角,群蚁在危险、死亡和性的纠缠之中彷徨,近处的圣女高举拐杖(王杖)象征了神明的救赎(图5)。

达利使用古老的蘸水笔,因为毛笔的笔毛太软,钢笔的笔头又太硬,只有软硬兼备的蘸水笔具有足够的弹性能满足他肆意运力的线条:重垂的眼帘、纤细的发梢和蚂蚁身下浓淡变化的微小阴影——放大镜下观察这些毫不犹疑的一笔运作,不得不惊叹达利绘制细节的高超技艺。正是那些细节使观众过目不忘、沉浸于令人惊异的力量中。——“蚂蚁、面包屑、石块、发梢、针线、唱片针、黑头粉刺、原子分裂、基因链,达利热爱这些处在洞察力和认知力边缘的微小事物,贯穿于他的早期巴黎时代直至名声大噪的纽约时代,他的偏执是一种对蕴藏于微小事物中巨大能量的信念,用它来发掘我们的思想深处并使之复出以横扫现实。达利的这种偏执的批评正是他对超现实主义运动最杰出的贡献。”

(图6) 《记忆的坚持》,1931年

纽约对文化、名人和商业有着贪婪的胃口,达利第一个通过将所有这些诱人的元素以不可抗拒的形式融合在一起来征服这座城市:高端艺术和高端金融,以及二者之间令人眼花缭乱的各种联姻。“他知道他想要的,更懂得如何得到。他适应纽约如戴手套一般舒适自如,或者说纽约正是那只为他订制的手套。”纽约成为达利周期性的“纽约—巴黎—布拉瓦海岸”三地生活之动力源泉,达利惊世骇俗的言行成为纽约媒体的焦点,然而达利绝不只是一个张开双臂、高举手杖、胡须直指天堂的成功偶像,他首先是一个多思多产的天才艺术家。

已复制评论,请点击发布评论。是否保存到个人日志?